諸葛亮一生都在為蜀漢出謀劃策,鞠躬盡瘁,直到他感覺大限將至時,還為蜀軍撤退,提前鋪好了路。

第五次北伐,蜀軍安全撤回,但諸葛亮去撐不到回家了。在他閉眼之前,他拿出了最后一個計策,不是為蜀漢,而是為自己。

此計叫「棺材南抬,繩斷便葬」,是諸葛亮在為他個人選墓地。

作為蜀國的核心領導人,諸葛亮去世,肯定是要風光大葬的,但諸葛亮一生清貧,精力都放在助劉備光復漢室上了。

且他手握蜀國大權多年,對錢財這些身外之物早已看淡了。所以,他并沒有想著死后,要舉行多麼盛大的葬禮。

可能諸葛亮也沒想到,他會死在北伐路上,戰事嚴峻,曹軍不敢貿然進攻,全因畏懼諸葛亮。

如果此時他去世的消息傳了出去,蜀軍后果不堪設想。

想到蜀軍生死存亡的大事,諸葛亮吩咐不準將他的死訊傳出去。

他只選了一口上好的金絲楠木棺材,并告訴劉禪,讓四個士兵抬著他的棺材,一路往定軍山方向走下去,什麼時候綁棺材的繩子斷了,便就地將他安葬即可。

劉禪雖不太明白相父的意圖,但肯定尊重他的遺愿。

諸葛亮咽氣后,四個士兵便抬著他上路了。棺材很沉,壓的四個人氣喘吁吁,而定軍山還在遙遠的前方。

終于,他們再也不想往前走了,可繩子久久不斷。大家一合計,干脆隨便找個僻靜的地方,割斷繩子把丞相葬了算了。

以為任務完成后,士兵回營向劉禪稟告。劉禪聽后一算時間,發現還早到了定軍山,再讓人檢查帶回來的繩索,只見端口平滑,一看就是人為割斷,隨即大發雷霆斬了那幾個士兵。

氣出了,劉禪才想起來還

沒來得及問諸葛亮葬在哪,派人沿路去找,也沒找尋到諸葛亮葬身何處,便從此成了個謎。

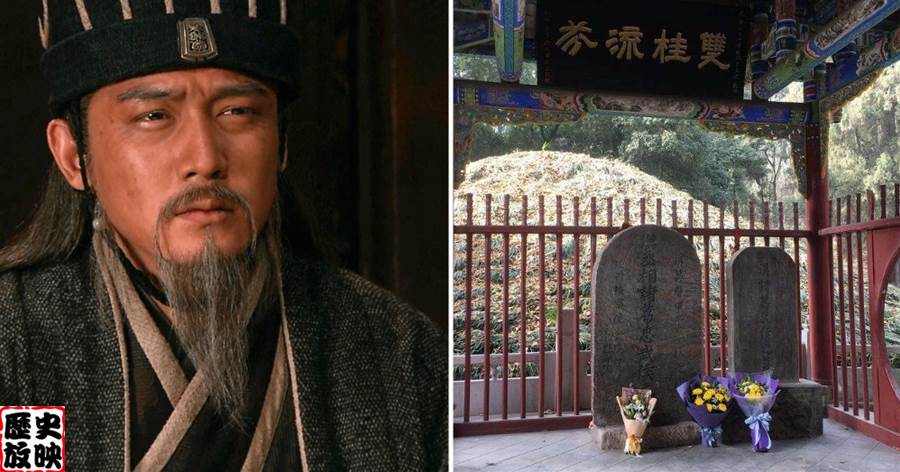

現在人們在陜西漢中看到的武侯墓,只是衣冠冢,這個千古謎團恐怕永遠也無法解開了。一代神相諸葛亮就這麼消失了,著實有些可惜,然而這正是諸葛亮最后一計的用意。

諸葛亮不愿讓人找到他的墳墓,他死前也告訴劉禪,不要在棺材中放任何隨葬品。

盜取大人物的墓葬,是古代籌措軍餉的一個方法,讓人死后都不得安生。

曹操就預料到了這點,設了幾十個衣冠冢迷惑盜墓賊。諸葛亮此舉也是為了避免被人挖掘他的墳墓。

他表面要求葬在定軍山,以繩斷處為墓地,實際他很清楚沒人監督,抬棺的士兵肯定不會按要求把他抬到定軍山。

士兵們提早弄斷繩子的小聰明,諸葛亮早就預料到了。在人累得精疲力盡時,只會想辦法盡快解脫,哪還顧得上給他選個合適的地方下葬?這樣一來,想找他的墳墓就更加困難了。

諸葛亮輔佐劉備,一生樹敵無數,倘若按丞相的級別給他下葬,他的墓不知道要被盜多少回,遺骸能不能保住全尸也說不清。

生前勞累,不得一日清閑,死后還要被人打擾的話,那就太慘了。

因此,料事如神的諸葛亮,才給自己安排了這樣的后事。事實證明他是對的,董卓、孫權的墓葬都被人盜挖過,曹操之所以那麼有錢,也跟盜墓脫不了干系。

曹操曾組織了一支專門的隊伍,到處「尋寶」,大肆偷盜墓中財物。

而諸葛亮入殮時,只在手中握了一些米和一串銅錢。米代表去了另一個世界有飯吃,銅錢是拿去「孝敬」孟婆的。除此之外,他什麼都沒帶。

定軍山下的武侯墓,現在是被保護的文物,游客絡繹不絕,但那座石碑背后的土堆中,卻沒有諸葛亮的遺骨。

《水經注》中有記載,稱諸葛亮葬于定軍山,不壘堆土,證明諸葛亮是葬在那里,但是這麼多年過去沒人找到他的尸骨,表示他的計策用對了,他保住了身后的安寧。

不過按照漢朝的禮制,和對風水的重視,很多人認為繩斷便葬這個傳說是假的。

諸葛亮再想防止盜墓,也不至于不選一選墓地,隨便下葬,不符合傳統。并且,武侯墓的地點是個上好的風水寶地,如果不是諸葛亮親自算的,還有誰能找到這麼好的地方?

不管哪種說法是對的,武侯墓里的確沒有諸葛亮。倘若墓地是他指定的,或者劉禪給他選的,一定會有記載他的真身埋于何處。找不到諸葛亮的尸骸,大機率是他當年真的另有打算。