這世上所有的愛情,大致可以分為五個等級。

一百年前,被梁啟超稱為「三百年一遇大才」的大齡單身青年陳寅恪這麼說:

第一,最上等的感情:世上并無此人,深愛者只憑一縷念想,就可以為愛殉道,如《牡丹亭》里的杜麗娘;

第二等:和那人相識很久彼此愛慕,但卻從未同枕而眠,就像賈寶玉和林黛玉;

第三等:曾經同床而眠,而后念念不忘畢生牽絆,就像《紅樓夢》里的司棋和潘又安;

第四等:結為夫妻,終身而無外遇,相伴一生,彼此忠貞;

第五等:最下作的感情,隨處尋歡,全憑欲望主導,只有肉的狂歡卻無情的溫潤。

9年后,在上海趙元任的宅邸,陳寅恪和唐筼走入了婚姻殿堂。

爾后40余年歲月,在陳寅恪品嘗漫散世紀的凄風苦雨時,唐筼總在身邊。

1926,丙寅年。

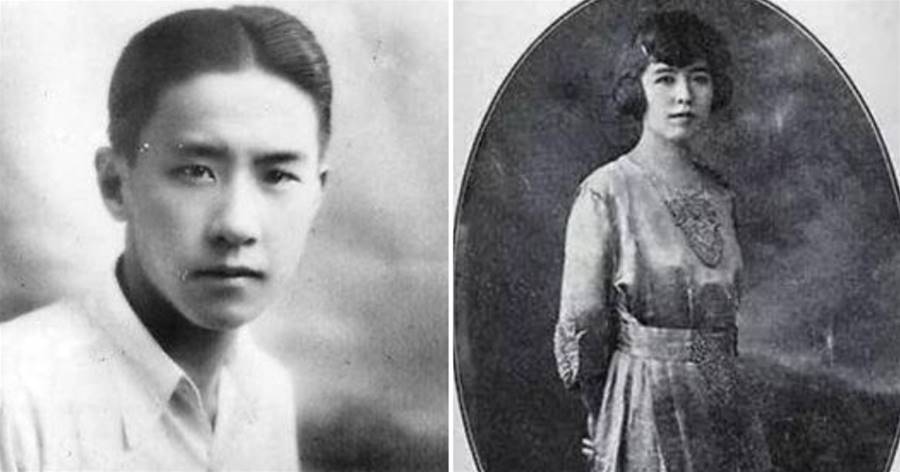

當陳寅恪結束游學生活回到祖國大地時,他已經36歲「高齡」。多年醉心治學,讓陳寅恪的終身大事一拖再拖。

拖到老父陳三立都看不下去,說:「你要是再不娶,我就要做主幫你定親了!」

陳寅恪自己卻十分淡定,他說:

「娶老婆就是生命中一件小事,不必大動干戈,解決了就行唄。」

讀書人縱情文學,何必給兒女情長絆了腳跟?

就這樣,又過了近兩年時光。

這一天,清華體育老師郝更生在屋中和陳寅恪聊得很投機。談話中,郝更生提到在他女友的一位閨蜜家中,偶然看到一幅詩作,署名叫「南注生」。

陳寅恪一聽,來勁了,他說:「這人一定是灌陽唐公景崧的孫女。」

「南注生」即是唐景崧的別號。

唐景崧何許人也?

1896年,喪權辱國的馬關條約簽訂后,台灣及澎湖列島被割讓予倭寇,時任台灣巡撫的唐景崧曾率台軍民在島上和日軍廝殺。

陳寅恪年少時曾讀唐景崧的《請纓日記》,對這位民族英雄一向懷有深厚的景仰之情。

一聽是唐公后裔,馬上心生好感。

不久后,陳寅恪便上門拜訪唐筼。

只見唐筼眉清目秀,知書達禮,委婉端莊,實打實的大家閨秀,不僅如此,她也同樣是「大齡剩女」,當時任教北京女子文理學院的唐筼已三十而立。

那天之后,陳寅恪常約唐筼到北平中山公園幽會,每次都聊得很歡。

有一次陳寅恪回家后,跟趙元任「抱怨」道:「我今天跟唐筼女士聊了半天,真是筋疲力盡。」

趙元任聽完大笑道:「現在還沒到真筋疲力盡的時候,你就筋疲力盡了?!」

同年,38歲的陳寅恪與30歲的唐筼定秦晉之好。

當時吳宓還特地賦詩一首,詩曰:

「蓬萊合住神仙眷,勝絕人間第一流。」

相差8歲的兩個人,終于在「單身問題」上拯救了彼此。

婚后,兩人孕育了三個女兒。長女名為流求,次女名為小彭,都是陳氏夫婦為紀念唐景崧和澎湖列島而取。

家國世道的烙印,始終深深印刻在這對夫妻的命途之中,直到把他們拖向生命的盡頭。

婚后,唐筼對陳寅恪堪稱無微不至。

因為早年曾留學,陳寅恪喜歡吃面包和草莓派,唐筼就自制烘烤機;

陳寅恪挑食嚴重,唐筼便為他準備好他最愛吃的苦瓜悶豆豉;

陳寅恪體弱,需喝羊奶,唐筼買來一只剛生產的黑山羊,每日擠羊乳供陳寅恪飲用。

在那個女性意識逐漸蘇醒的年代,大才女唐筼卻覺得「為家庭作出貢獻也很重要」。

轉眼,9年時間過去。

1937,盧溝橋事變爆發,陳寅恪的父親陳三立憂患國事,絕食而亡。

國途多舛,家翁故去,多方打擊下,陳寅恪眼疾愈加嚴重,右眼近乎失明。

7月29,北平淪陷。

陳寅恪和唐筼商量著離開北平。兩人一起擬訂了計劃,準備帶著三個女兒到南方去。

一切緊鑼密鼓,按部就班地進行。

11月3日早晨,陳寅恪從外頭歸來的時候突然火急火燎地告訴唐筼,不能再猶豫了,情況有變,必須馬上撤離,否則恐再也走不了。

陳氏夫婦就這樣,匆忙帶著三個女兒上了開往天津的火車。

車上人挨著人,比肩疊踵,看不到一點縫隙,連個下腳的地方都沒有。

當時陳寅恪的大女兒9歲,二女兒7歲,三女兒才四個月。夫妻倆一人抓著一個小孩,緊緊地挨著貼著,因為在那個時候如果走散,就是一輩子的永訣。

他們輾轉青島、濟南、徐州、鄭州……

終于在11月20日,抵達湖南長沙。

住進旅館,抵達沒有太陽旗地方的那一刻,夫妻倆不約而同地松了一口氣。在這里,他們吃上多日來的第一頓正式的早飯。

之后,來不及喘息,他們又繼續南遷。

2月中旬,清華大學奉令遷往昆明,與北京大學、南開大學,組成國立西南聯合大學,陳寅恪受聘聯大歷史系導師。

一家準備在香港乘船經越南到昆明去。

但人算不如天算,抵達香港后,唐筼心臟病發作,臥于病榻,奄奄一息。

另一頭,國事吃緊,西南聯大開學在即。

陳寅恪陷入了兩難的境地。

1938年4月15日,他毅然告別病榻上的妻子,與浦薛鳳、張蔭麟等人一起,搭嘉應號輪船離開香港,前往云南蒙自的西南聯大授課。

沒曾想一入滇,他也罹患瘧疾一病不起。

唐筼知道后,憂心如焚,心臟病更加嚴重。

兩人都在時代的動蕩里遍體鱗傷。

來到聯大的第二個學期,由于法幣貶值嚴重,陳寅恪沒有籌集到回港的旅費,只好在校度過。

假期第二天,恰逢七夕佳節,昆明下了一場雨。晚上,雨水撩撥的寒氣還未褪去,陳寅恪抬頭,遙見遠方黑色天幕上,幾點疏星微亮。

他年往事重上心頭,陳寅恪越發思念遠方的妻子。

愁緒浮上心頭,落于筆尖,他寫:

「人間從古傷離別,真信人間不自由。」

在遠方的唐筼讀到這首詩后,馬上附道:

「秋星若解興亡意,應解人間不自由。」

顛沛流離的日子,唐筼要麼在陳寅恪身邊,要麼在陳寅恪心里,沒有片刻相離。

抗戰結束后,唐筼和陳寅恪又攜手共度了24年歲月。

這24年,陳寅恪過得很難。

《柳如是別傳》序言中,陳寅恪說「失明臏足,尚未聾啞」。這八個字,就是陳寅恪晚年的真實寫照。

1945年,繼年輕時代右眼失去光明后陳寅恪的左眼亦失明,徹底離開了光亮的世界。

17年后,陳寅恪在浴室中滑倒,摔斷右腿股骨,永遠失去行走的能力。

經此兩劫,唐筼對于陳寅恪來說更重要了。

1951年到嶺南大學后,負責幫陳寅恪記錄文稿的第一任助手程曦突然不辭而別,為了不影響陳寅恪正常的研究工作,唐筼當起了他的助教。

找文獻,查資料,記筆記,讀報紙,無一不做。

唐筼常對女兒們說:「爹爹的學問造詣非比一般,應讓他寫出保存下來。」

1956年6月,陳寅恪66歲生日那天,他特地寫了兩句詩盛贊自己的賢妻:

「織素心情還置酒,然脂功狀可封侯」。

只可惜,半生顛沛流離,直到晚年,他們的人生依舊不得安寧。

60年代中期,運動風起云涌,作為高級知識分子的陳寅恪不可避免地被卷入其中。

當時陳寅恪所居住的中大東南區一號二樓被貼滿了紅色的大字報,有些甚至貼到了陳寅恪的床頭。

屋子四面高音喇叭喊話,一天比一天言辭激烈。

他們說陳寅恪是「不學無術的學術權威!」要讓他「帶著花崗巖腦袋去見上帝。」

把極盡侮辱詞匯扣在了這位史學大師的頭上。

罹患重病的陳寅恪,生命的輝芒在種種重壓下,漸漸暗淡。

每一次聽到這些喊話,他就渾身發抖。

紅衛兵們興致勃勃地沖到陳寅恪的家中,他們大肆地搜刮,翻箱倒柜,然后興高采烈地將陳寅恪的書籍、手稿包括唐筼的嫁妝首飾全部抄走。

不僅搶,他們還打。

一記記重拳,砸向這位年過七旬的老人,這是那個時代最具代表性的——批斗。

但是每一次,唐筼都擋在孱弱的陳寅恪身前,代替他挨打。

1967年,唐筼心臟病復發,病情嚴重,生命垂危。

滿含悲苦的陳寅恪,竟提筆為自己還在生的妻子,寫下了一幅挽聯:

涕泣對牛衣,卌載都成斷腸史;

廢殘難豹隱,九泉稍待眼枯人。

陳寅恪講述了相守40余年,如今身殘病重,無可奈何,請妻子若先下黃泉,可稍等片刻自己隨后就到。

如泣如訴,令人不忍卒讀。

為病妻,陳寅恪幾乎舍棄了知識分子最為看中和寶貝的尊嚴,在他寫給中大的一封「申請書」中說道:

「唐筼現擔任三個半護士的護理工作,和清潔工雜工工作,還要讀報給病人聽,常到深夜,精神極差。申請暫時保留這位老工友,協助廚房工作,協助扶持斷腿人坐椅上大便。唐筼力小頭暈,有時扶不住,幾乎兩個都跌倒在地。

一位工友工資廿五元,飯費十五元,可否每月在唐筼活期存款折中取四十元為老工友開支。又,如唐筼病在床上,無人可請醫生,死了也無人知道」。

彼時他們夫妻之慘狀,可想而知。

1969年春節剛過,陳寅恪被勒令搬出東南區一號二樓,那個已住了十六年的家。

10月7日晨5時,陳寅恪走完了他79年坎坷多舛的人生路。

陳寅恪過世后,唐筼非常冷靜。

她有條不紊地為他安排了自己的身后事,然后囑咐她的大女兒,即便她去世也不用再趕回廣州了。

安排好一切后,她對身邊人說:「待料理完寅恪的事,我也該去了」。

九泉之下,有眼枯人于彼岸翹首以盼。

近半個世紀的默契,不必言說。對于唐筼而言,死亡,再簡單不過了。

她罹患心臟病多年,半輩子靠藥物維系生命的她只需停藥數天,就可以結束一切苦痛。

陳寅恪過世后第45天,唐筼因心臟病和腦溢血,永辭人世。

用陸鍵東《陳寅恪的最后二十年》中的那句話:

「為陳寅恪而活著的唐筼,亦為陳寅恪而死。

」

或許在民國璀璨的大師萬神殿里,陳寅恪的愛情遠不是最亮眼的。

他們沒有八卦,缺乏故事,不夠浪漫,甚至在時代的裹挾下,浸透著滿杯愁苦。

如果按照陳寅恪的標準,他們的結合,只能算第四等——為夫婦終身而無外遇。

但若細品,你會發現,「為夫婦終身」這五個字,于陳寅恪,于唐筼,到底有多重的分量。

他們的故事芬芳甘苦,回味悠長,有驚醒惺忪人的作用。

世間最難的,不過就是長時伴守。

此情,不是第四等,乃第一等也。

直到今天,陳寅恪的大名早就寫進了近代史的篇章之內。

他是一座高峰,令無數人心馳神往,人稱他作「公子的公子,教授的教授」。

但比起他巨大的學術成就,陳寅恪感人的愛情故事卻鮮為人知。

記得陳寅恪在緬王觀堂的碑文中寫道:

「先生之著述,或有時而不章。先生之學說,或有時而可商。惟此獨立之精神,自由之思想,歷千萬祀,與天壤而同久,共三光而永光。」

其實,能永世流傳的,又豈止學術與人格?