一天晚上,杜月笙床頭的電話鈴聲驟然響起,杜月笙心里一驚,他知道,除非有十萬火急的事情,電話是不會打到這里來的。他慢騰騰地披上睡衣,走到床前,抓起電話。電話那頭傳來女人帶著點哭腔的聲音:「月笙,你趕緊過來一趟,你師父他出事了……」

是林桂生。

等杜月笙驅車趕到黃公館,立刻看出這里的氣氛不對。往日洞開的大鐵門緊緊關閉,平時那些總是帶著熟練的笑容和看不起人的優越感的護院、仆從,今天也像是到了世界末日似的一臉嚴肅。那些在黃家待了多年的仆人,見了杜月笙想要笑著打個招呼,表情卻僵硬在臉上,比哭還難看。

杜月笙來不及細問,大步走向黃金榮平時議事的密室,此刻,張嘯林和林桂生正在里面焦急萬分地等待著杜月笙的到來。

剛一進屋,林桂生和張嘯林幾乎同時站起來,忙著向杜月笙述說這場災難。還是火爆性子的張嘯林嗓門大,一見杜月笙,扯著嗓子就嚷了起來:「月笙,金榮讓人綁票了!」

杜月笙一聽。就知道張嘯林有點急暈了:張嘯林是青幫「大」字輩的人物,杜月笙按說得叫張嘯林一聲「張爺叔」,一個是「爺叔」,一個是「師父」,現在張嘯林一見他就「金榮」、「金榮」的,看來是急昏了頭。

林桂生相比之下還顯得鎮定一些,但也有些亂了方寸!

等張嘯林直著脖子吵了一通之后,林桂生也從頭到尾把事情的來龍去脈說給杜月笙聽。杜月笙不聽則已,聽完林桂生的敘述,雖然自己來時的路上已經做好了思想準備,還是不由得大吃一驚。

黃金榮的的確確是被人綁架了。

事情起因就在露蘭春身上。露蘭春自從跟了黃金榮,一方面是自己的條件,另一方面又有黃金榮的竭力吹捧,一時之間滬上無人不知,無人不曉。而正當這位妙齡的大姑娘,在台上顧盼生情,被引得在台下怦然心動、難以把持的,自然不止黃金榮一個人。可是,絕大多數人只敢在台下活動活動心眼,多看上幾眼算完。因為黃金榮力捧露蘭春,個中內情隨便是誰也能猜個八九不離十,既然如此,誰還敢在太歲頭上動土呢?

偏偏就有這麼一個人。

共舞台的管事老早就發現,那邊包廂里有一個衣著考究、頭髮油光可鑒的少年公子,只要是露蘭春的戲,他場場不落。而且只要是露蘭春一出場,這位公子的一雙眼睛就算找到了歇腳的地方,眼珠兒地一直盯著露蘭春看到她下場為止。

管事的看在眼里。卻不以為然:這樣的人實在太多了,甚至管事自己也每每在露蘭春的前胸后背重重地盯上幾眼,反正也嘗不到鮮,還不能過過眼癮?

但這位公子顯然不是只為了過眼癮才來的。很快,露蘭春每場戲演完,都會收到這位風流公子送來的花籃,場場都有,而且一個比一個大,讓露蘭春收也不是,不收也不是。有心收下,可又怕黃金榮知道了會有麻煩。最后,露蘭春干脆裝傻,不管送來什麼,只管照收。可是慢慢地露蘭春發現自己裝傻已經裝不下去了,她開始收到這位公子的請柬,請露蘭春出去吃飯,露蘭春當然知道所謂「吃飯」是什麼意思,這下她真不知道該怎麼辦才好了。她想答應下來,可一想到黃金榮的勢力,又猶豫不決,但是露蘭春實在不愿意一輩子拴在這麼個流氓頭子身上。

就在這時,黃金榮已經得到了消息,怒不可遏地找到露蘭春。露蘭春當然不敢隱瞞,一五一十地把這位公子如何送她花,又如何請她出去吃飯的事情都告訴了黃金榮,這下子把黃金榮氣得非同小可。

黃金榮本想找幾個人去把這個不知深淺的小子教訓一頓,還是旁邊的人把他勸住了,單因為送了幾個花籃、約出去吃飯,就把人打一頓,實在有些說不過去;而且,顯得黃老闆太沒氣量,說出去也不好聽。打人是不是有道理,黃金榮根本無所謂,但是想到無緣無故地把人暴打一頓,傳出去的確有損他黃老闆的面子,這才咬著牙放棄了這個想法。

不過,這口氣還是沒地方出,于是,黃金榮警告露蘭春,以后凡是這個人送來的花籃、請柬,一概看都不看地扔出去,至于邀請,也一律回絕。

黃金榮還不知道,自己眼看就要觸到一個大霉頭了。

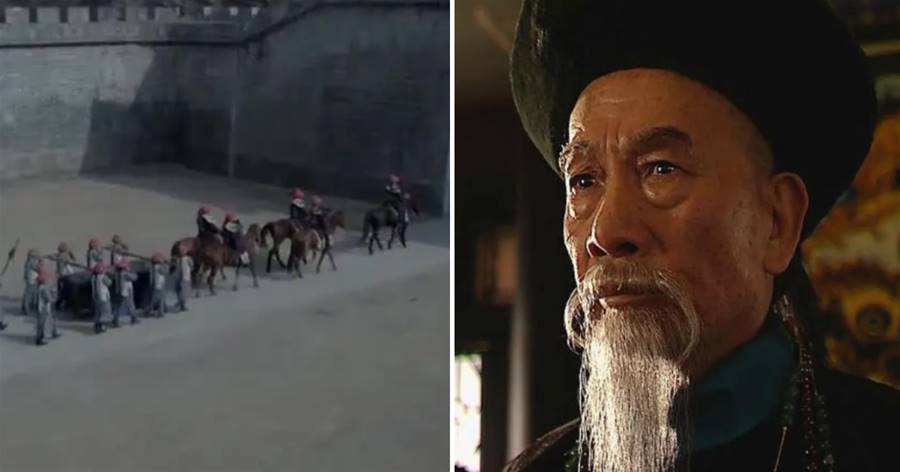

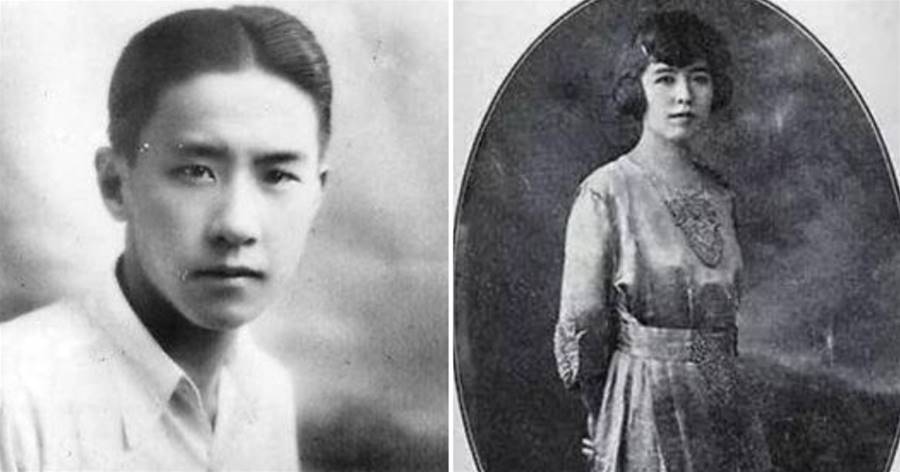

這位風流公子不是別人,正是當時被人們稱為民國「四大公子」之一的盧筱嘉。而且,與那三位公子比起來,別的不敢說,至少在上海這個地方,盧筱嘉恐怕是說話最硬氣的一位。因為他的父親正是手握重兵的浙江督軍盧永祥,是上海護軍使何豐林的頂頭上司。這就難怪盧筱嘉根本沒把黃金榮看在眼里,而只管一心一意地要染指露蘭春了。一場大熱鬧就此展開。

盧筱嘉接連送去的花籃似乎沒起到一點效果,幾番邀請又被一口回絕,這可是他從沒有碰到過的事情。從開始追逐女人到現在,盧筱嘉還沒在女人那兒吃過閉門羹,露蘭春讓盧筱嘉頭一次折了面子。

歷來在女人堆里、錦繡叢中春風得意的盧筱嘉無論如何不愿相信,自己會跌在一個戲子手里,如果露蘭春從來就守身如玉,那也還罷了,可她明明早就成了麻皮金榮的外室,又何必非在自己面前假裝正經呢?難道說,自己這樣一個風流倜儻的翩翩美少年.竟然還比不上一個土埋半截的大麻子?

盧筱嘉越想越氣,非得找個機會出出這口氣不可,既然露蘭春那麼不給面子,也就怨不得他盧公子不知道心疼人了。

自此,盧筱嘉還是天天去看露蘭春的戲,只是眼光已經不同,由如醉如癡地欣賞變成了光挑毛病。

而黃金榮呢,自從知道了盧筱嘉神魂顛倒地迷上了露蘭春之后,黃金榮也多了個心眼,上海灘這麼大,這樣的人說不準有幾個,萬一真的出點兒什麼事,那可就悔之晚矣了。因此,黃金榮從那天起,只要沒有特別要緊的事,一步也不離開共舞台,親自坐在戲台下給露蘭春把著場子:他倒要看看,是誰有那麼大膽子,敢打露蘭春的主意。

盧筱嘉一走進劇場,早有手下人給黃金榮報信,說這些天來又送鮮花又遞請柬的那個小子又來了。黃金榮向那邊掃了一眼,心里已經盤算好,要找個茬兒給這小子點顏色看看。

正這麼想著,機會還真來了。

原來,台上露蘭春應該有一個把腰間的英雄帶踢上肩頭的亮相動作,不曾想連踢了幾下都沒踢上去,這可是不得了的失誤,因為這種基本功是戲園子里最「小兒科」的動作之一,就算是票友,也不會在這里出毛病。

如果是在一般的戲院子里面,台上出了這種錯,台下早就是一片倒彩了。但露蘭春連踢幾次的中間,舞台里一聲倒彩也沒有。看戲的人誰都知道黃金榮和露蘭春的關系,所以沒人會在這時候找不痛快。

可是盧筱嘉不管這個,一聲倒彩,引得滿戲院子的人都朝他的包廂的方向看,不知道是何方神圣,有這麼大膽子。

這邊的黃金榮差點沒氣背過氣去,這明明是要他黃金榮的好看!眨眼間,黃金榮的黃皮臉已經變成了絳紫色。兩邊的人全都看出了黃金榮的惱火,不等黃金榮發話,內中兩個保鏢立即離開原地,二步兩步沖進了盧筱嘉的包廂,把他一左一右,拎起來就走,聽由黃金榮的處置。盧筱嘉正趴在包廂里喝著倒彩,忽然覺得氣氛不對,一抬頭,兩個黑塔一樣的人已來到跟前,盧筱嘉此時再想跑也來不及了,只好乖乖地被送到黃金榮的跟前。

黃金榮看著盧筱嘉,肚子里的氣就不打一處來,他上前一步,左右開弓,「啪,啪」就是兩個嘴巴,打得從小養尊處優的盧筱嘉差點兒坐在地上。黃金榮打完了,向身邊的幾個弟兄一努嘴,眾打手一擁而上,把盧筱嘉打得口鼻出血,趴在地上再也動彈不了了。

盧筱嘉原本帶著兩個隨身馬弁,但一看對方人多勢重。早嚇得沒了主意,眼睜睜地看著盧筱嘉挨打,卻躲在一邊,根本不敢上前。

黃金榮看看打得差不多了,做個手勢示意手下人停手.再看盧筱嘉已經是一腦袋的青青紫紫,煞是好看。現在,這個腦袋和黃金榮可稱是半斤八兩了。兩個馬弁看見黃金榮他們停了手,趕緊跑到跟前,一邊拼命說好話,一邊抬了盧筱嘉就往外走;反正教訓這個野小子的目的已經達到,黃金榮也不加阻攔,放他們去了戲園。

走出門口,盧筱嘉坐進自己的汽車之后,看到黃金榮前呼后擁地走到門口,要乘車回去。這時盧筱嘉突然不知道從哪兒來的那麼一股勁,猛地從車窗探出頭去,指著黃金榮罵道:「黃麻皮,你等著,三日之內,我讓你知道知道你家小爺的厲害!」

話音剛落,盧筱嘉的車一溜煙地開走了。

黃金榮對剛才盧筱嘉搖晃著花花綠綠的腦袋扔下的這句話,聽得一清二楚,可他根本就沒往心里去:當時在場的所有人,都認為那不過是對方挨了打、在嘴上討點便宜罷了。

黃金榮闖蕩上海灘,還從來沒栽過跟頭。

幾乎每個人都這麼想:在上海,敢跟黃金榮扳斤兩的人還沒生出來呢?不用說三天,就是三年,也沒人能把黃金榮怎麼樣。

結果,三天不到,黃金榮就跌了個大跟頭。

在盧筱嘉挨了打的兩天之后,黃金榮和平時一樣坐在自己在共舞台的包廂里,搖頭晃腦、優哉游哉地看著台上露蘭春的表演,一面在腳底下不住地打著拍子。

正在這時候。黃金榮突然覺得腦后有個硬邦邦的東西頂在那兒;他本能地要跳起來叫身邊的保鏢,可幾乎是與此同時,他的兩條胳膊一齊被死死地抓住了。身后傳來一聲陰冷的聲音:「你現在最好是老實點兒,否則,明年的今天就是你的祭日!」

黃金榮疑心是自己產生了幻覺,他說什麼也不相信,就在自己地方,在那麼多保鏢的護衛下,他黃金榮居然那麼容易地被人綁了肉票!他還想掙扎幾下,但幾個大嘴巴子和一陣拳打腳踢讓他立刻明白了。

等綁架黃金榮的幾個人扭著他往外走的時候,黃金榮才終于明白自己遇到了什麼樣的對手。

一出包廂,黃金榮就看見自己的那幾個保鏢,已經一線排開,舉著手臉朝墻乖乖地站著,被人家拿槍對著。從黃金榮的包廂到共舞台的門口,通道的兩側站滿了端著槍穿短衣的人,一個個擰眉立目。黃金榮讓人拿手槍頂著一直走到門外,門外拿著手槍的人比劇場里面的還多。

隨后,黃金榮被塞進早就停在門口的一輛黑色轎車里。在場的人還沒有明白過來這是怎麼回事,這輛車已經一溜煙地朝著龍華方向疾駛而去。

現在,杜月笙必須盡快和林桂生、張嘯林清理出一個頭緒來。

龍華是何豐林司令部的駐地,綁架者的車往那里開,顯然是有軍方的背景。一想到黃金榮被綁可能有軍方參與,杜月笙就不由得倒吸一口冷氣:以黃金榮在上海的影響,除了軍方以外,還沒有誰有那麼大的膽量去綁架他。但此事若真是軍方插手的話,想把黃金榮從何豐林手里弄出來,不說勢比登天,至少其難度不亞于虎口拔牙。

正在這時,杜月笙派出去打聽消息的顧嘉棠從外面匆匆走了進來,他在門口略略停頓了一下,看到林桂生、張嘯林和杜月笙都沒有要他回避的意思,這才大踏步地走入密室。

一看顧嘉棠嚴峻的臉色,屋里的三個人心頭同時掠過一道陰影。顧嘉棠帶來的消息證實了黃金榮確實是被何豐林的部下綁架的,而且,綁架事件的起因就是兩天前在共舞台挨打的那個年輕人——盧永祥的貴公子——盧筱嘉。

屋里的人全傻了眼。

沉默良久,杜月笙才征求林桂生的意見:「師母,您看是不是這樣:讓張爺叔即刻動身去杭州,直接面見盧永祥,向他求情;我也馬上趕往何豐林那里,先穩住他,以防不測;您在家里趕快籌齊一筆現款,以應急需;外面的事交給顧嘉棠照應,防止有人趁火打劫……」

林桂生幾乎是感激地看著杜月笙,為自己當初沒有看錯人而感慨萬端:「月笙,事已至此,你想怎麼辦就怎麼辦吧,你師父的事就全托付給你了。」

他首先要做的,就是去拜訪何豐林。

龍華,何豐林的司令部里。

秘書匆匆走了進來。在大煙榻上的何豐林耳畔低語幾句,何豐林一個翻身就從煙榻上坐起身來:杜月笙獨自一人來到司令部,正在他的客廳里等他。

黃金榮現在正被押在何公館地牢里。從把黃金榮抓來時起,何豐林就料定黃家的人會找到自己的頭上來;只是,沒想到會來得這麼快。更讓何豐林吃驚的是,杜月笙竟然未帶一兵一卒,孤身前來。

他不得不佩服杜月笙的膽識。

何豐林一走進客廳,坐在沙發里的杜月笙趕忙起身,含笑向他連連拱手:「何將軍。

久仰大名,如雷貫耳,只是何將軍公務繁忙。杜某一直不便打擾,直至今日才冒昧造訪,實在誠惶誠恐。得罪之處,還望何將軍海涵。」

「杜先生客氣了。何某一介武夫,屯扎上海,平日里多有攪擾,杜先生乃地方領袖,還請多加擔待。」

「何將軍,實不相瞞,杜某此來有一事相求,懇請將軍玉成其請。」

何豐林當然知道杜月笙要說什麼,與其兩人繞來繞去,不如干脆挑明,于是何豐林沖著杜月笙淡淡地一笑:「杜先生想必是為黃老闆的事來的吧?」

杜月笙沒料到何豐林竟然這麼痛快,立刻接住話頭:「何將軍既然體諒杜某的來意,還請千萬行個方便。至于弟兄們有什麼需要杜某盡力的,杜某絕不推辭。」

「這都好說,只是黃老闆開罪了一個人,才有了這番磨難,這個人如果不點頭,黃老闆怕是不好脫身啊!」

「何將軍說的是盧公子吧?那完全是一場誤會。事后,黃老闆也十分震怒,狠狠地教訓了那幾個不知天高地厚的弟兄,本想不日擺酒為盧公子壓驚,不料盧公子年輕氣盛,使雙方的誤會進而加深,這實在是莫大的遺憾。杜某此來,特請何將軍把我的這點意思轉陳盧督軍并盧公子,并請何將軍代為斡旋。」

何豐林并不愿意和黃金榮、杜月笙這幫地頭蛇鬧翻了,可這次黃金榮把盧筱嘉大大地得罪了,又鬧到了盧永祥那兒,使盧永祥命令自己替盧筱嘉出一口惡氣,結果弄得自己左右為難。因此,現在杜月笙一提到盧筱嘉,何豐林巴不得把自己解脫出來。

「杜先生說得不錯,無奈這次黃老闆實在有些過分;我是沒有什麼好說的,只要盧公子認可了,我何豐林立即放人。」

杜月笙也知道,解鈴還須系鈴人――要使黃金榮獲釋。盧筱嘉這一關是非過不可的。

何豐林向機要秘書使個眼色,機要秘書點頭出去不久.杜月笙身后的小門「呀——」的一聲被人推開,從里面走出一個頭纏紗布的青年人來,從何豐林的反應中,杜月笙推斷此人一定是盧筱嘉。看著盧筱嘉頭上的紗布,杜月笙知道黃金榮的禍惹大了。

杜月笙側身閃開一步,躬身施禮,正要自我引薦,對方卻擺手攔住了他的話頭。

「杜先生,別的不用說了,我只問你一句,黃先生把我盧筱嘉弄成這樣,總得給我個說法吧?」

「盧公子,我剛才已經向何將軍再三致意,這完全是一場誤會;盧公子海量能容,應該不會計較黃老闆一時糊涂吧?」

「這可不像是一時糊涂。喝了句彩就抬手打人,也太跋扈了吧?打了我盧筱嘉.我可以把黃麻皮抓來,餓他三天;要是打了別人呢?我這次不為別的,我就是要為上海保一方水土,除了這個麻皮霸王!」

盧筱嘉越說越氣,要是黃金榮在場,他說不定能把那張麻皮剝下來!杜月笙一邊聽著,一邊倒抽一口涼氣。顯然。黃金榮現在是落在了一個他最不能得罪的人手里,這位從小被驕縱慣了的盧公子干出什麼事來都不會讓人奇怪。而所有這一切的麻煩,都是因為一個唱戲的女人。

這使得杜月笙重新鎮定下來,對著怒氣沖沖的盧筱嘉微微一笑:「盧公子如此耿耿于懷,無非是黃老闆傷了您的面子,可如今全上海都知道黃金榮已經栽在盧公子的腳下,這個面子已經大大地賺回來了!」

「杜先生,您的意思是說我盧筱嘉氣量太小,這我不在乎,我就是這麼大的氣度,別人說什麼也沒有用。不過您也可以放心,黃麻皮在我這兒雖說會受點兒苦,可是絕不會有什麼意外,人我一定會放,這麼個東西,養長了還怕臟了我的地!但是,我還有三個條件。」

杜月笙靜默不語,平靜地等待著盧筱嘉接著說下去。

「第一,黃金榮要在滬上各報頭版,登出請罪悔過的啟事;第二,那天在共舞台的一班打手,要到何公館門前每人磕三個響頭;第三,要讓露蘭春到何公館來,單獨一個人給我唱三天。

」

這三個條件,連何豐林聽著都有點兒不像話。

杜月笙還是那副四兩撥千斤的不緊不慢的神情。沖著盧筱嘉輕輕搖了搖頭:「盧公子,您這實在是讓杜某人為難了。其一,黃老闆有千差萬錯,在上海灘畢竟有幾十年的根基,方方面面,枝枝蔓蔓,一損俱損.一榮俱榮,盧公子非要讓他在全上海登報摔這個大跟頭。實在強人所難,萬一激出變故來,恐怕何將軍也有不方便的地方。」

一席話說得何豐林不住點頭。

「其二,共舞台彈壓場面的一班人,都是上海灘算得上數得著的人物,讓他們到何公館門前磕頭請罪,還是那句話,怕要橫生變故。真到那時,何公館雖說戒備森嚴,但萬一有個紕漏,您在明里,那班兄弟在暗里,個中利害,盧公子是明白人,不用杜某在此多舌。其三,露蘭春名花有主,盧公子又何必勉強她呢?真傳出去,怕有損公子聲名。」

盧筱嘉明顯地平靜了許多。

杜月笙借勢說出了自己的辦法:「第一,黃老闆宴請盧公子,算是為公子壓驚,報上登,席間黃金榮向盧筱嘉敬酒三杯。第二,共舞台的那些弟兄在酒席宴前向盧公子當面請罪。

第三,由我負責把稻香樓頭牌小木蘭送給盧公子,暫解公子的寂寞。」

盧筱嘉覺得杜月笙的辦法幾乎無懈可擊,只是露蘭春還讓他割舍不下:「這三條我都依你,但露蘭春還得來何公館三天。盧某說話算話,三天之后,一定奉還。」

眼看能談攏的事就要為一個露蘭春再次陷入僵局,杜月笙可不想前功盡棄,他咬了咬牙,答應了盧筱嘉:讓露蘭春陪盧筱嘉三天。

接著,杜月笙又轉向何豐林。「何將軍,黃老闆這回栽了面子,無論如何請您給個台階下。是否可以奏請盧督軍呈陸軍部頒發給黃老闆一枚獎章,再在護軍使衙門中掛一個職務,也算這件事有個了結?」

何豐林點了點頭,算是答應下來,杜月笙長長地出了一口氣。

黃金榮終于回來了。

就在黃金榮回到黃公館的同時。一輛汽車把梳洗一新的露蘭春送進了何公館,給盧筱嘉「唱戲」去了。

面對杜月笙,黃金榮感激涕零。如果沒有杜月笙和張嘯林,尤其是杜月笙,黃金榮真不敢設想這次會是一個什麼樣的結局,說不準盧筱嘉揚一揚眉毛就能要了他的命。

更重要的是,是杜月笙出面為他奔走來一枚軍政府的獎章,讓他從何公館灰溜溜地出來之后總算是撿回一點面子。對在上海灘混的人來說,面子比命還要緊,杜月笙不單保住了他的性命。還周到地保住了他的面子。

也就是從這時候起,黃金榮由與杜月笙師徒相稱改為稱兄道弟了,當初杜月笙進門時呈交的那張門生帖,黃金榮也命人找出來,奉還給杜月笙。