古代官員貪污,是一件很正常的事情,作為皇帝自然希望官員廉潔。

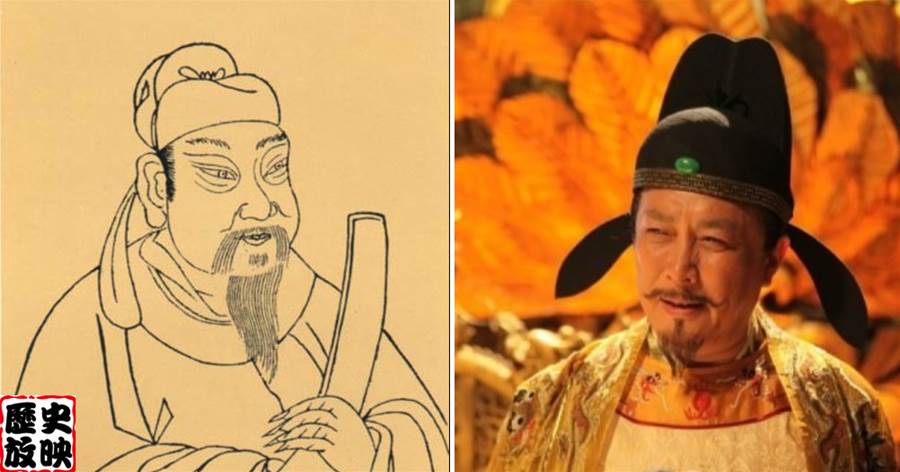

然而在唐朝時期,卻有一個宰相太過于清廉,以至于窮得連皇帝都看不下去了,皇帝甚至說讓他多少貪一點。而如此清廉的宰相便是陸贄。

陸贄老家在蘇州,從三國時期開始便已是當地的名門望族。不過到他這一輩時,陸家已經勢微,成了寒門。

陸家雖沒落,但不至于到讓陸贄出去賣草鞋的地步,畢竟陸贄的父親陸侃還當過縣令。所以陸贄有機會讀書,他也從小將讀書,視為重振門楣的出路。

這里需要注意的是,唐朝時期的科舉制度即便已經興起,但并不完善,這里面最大的問題就是不「糊名」,意思是不把名字遮起來。試想一下,如果大學聯考的時候考卷上考生的名字,直接漏在外面,那會發生什麼?

所以唐朝時期的科舉制度,給考官以及閱卷小組,留下了充足的可操作空間,以至于出現過不愿意透露姓名的李商隱李大才子,多次考試不中心灰意冷,結果后來托關系一考就中的案例。

這也是為什麼唐朝才子喜歡在長安作詩,畢竟有了名氣才能給「閱卷主任」留下印象,要是「閱卷主任」因為詩成了自己迷弟,那狀元豈不是自己隨便考嗎?

在這種大背景下,陸贄背靠祖上蒙蔭,18歲時就中了進士。不過這并不是說,陸贄是完全靠走人脈的無用之才,相反,后來建安四年(公元783年)的時候,涇原軍發動兵變,大部分詔書也是陸贄起草的。

能在那種情況下穩住局勢,說明陸贄就算能力不是拔尖,那也是相當「穩」的。

此外,陸贄還相當廉潔,在貞元七年(公元791年)時,陸贄曾被罷官,被罷官的原因是因為他招惹了那時候的唐朝宰相竇參。

竇參不說能力怎麼樣,貪的錢是一點不少,因此他也比較妒恨以廉潔出名的陸贄。出于這種原因,陸贄多次向

唐德宗李適(kuò),告發竇參貪污,兩個人的梁子也就此結下。

而李適派出侍衛去看,發現陸贄因為沒錢看病,一直在家里硬扛著。得到侍衛報告的李適,還不信,跑去陸贄家中,發現陸贄不僅真沒錢看病,家里也是破破爛爛的。看到此情此景的李適,還打趣地說讓陸贄多少貪點兒。

唐德宗李適這人,對于廉潔的官員非常喜歡,因此在「竇陸之爭」中一直偏向陸贄。

在陸贄被罷官第二年,竇參也被罷官了,陸贄不僅官復原職,還頂上了竇參的位置,成了唐朝新的宰相。

李適在位時的公元779年,彼時安史之亂已經過去16年。這時候的唐朝局勢岌岌可危,內部矛盾是愈發激化。

陸贄作為比較穩的官員,也是勵精圖治,雖沒有給唐朝搞出過什麼翻盤的改革,但也在一定程度上緩解了唐朝的內部矛盾,算是給唐朝續了一波命。

陸贄的廉潔雖是其一大優點,但他本人也有不會看臉色的缺點。

由于陸贄的性格過于剛直不阿,使得他曾在朝堂上多次當著李適的面,指出李適的錯誤,這逐漸引起了李適的不喜。

盡管李適很喜歡廉潔的官員,但是陸贄多次當著群臣的面,讓李適下不來台,也讓李適逐漸開始寵幸善于阿諛奉承的裴延齡等人。

就像當初陸贄和竇參爭斗一樣,現在朝堂上陸贄又開始和裴延齡等人爭斗。然而和上次不同的是,現在的唐德宗李適開始厭惡他了,于是剛當了兩年的宰相的陸贄再次被罷官,降職為太子賓客。

太子賓客是正三品官員,為太子屬官,主要職責是教太子禮儀,以及負責勸諫太子。

值得一提的是,唐朝的宰相也是正三品官職,然而比起太師、太傅這些正一品官職,以及同級別的太子賓客,權力要大很多。

因此,陸贄的等級雖看上去沒升沒降,但實際上已經是朝堂之上的邊緣角色。

之后,裴延齡又誣陷陸贄,讓唐德宗李適差點殺掉陸贄。幸好朝堂上多位大臣勸諫,才讓李適收回成命,不過這一次,陸贄連太子賓客也做不成了,直接被賦閑在家。

之后的十多年里,陸贄一直閉門在家鉆研醫術,還寫了一本《陸氏集驗方》。

等唐德宗李適去世后,唐順宗李誦在即位后,想讓陸贄接著回來當官,但詔書還沒送到陸贄手上,他就因病去世。