入門見嫉,蛾眉不肯讓人;掩袖工讒,狐媚偏能惑主。

如果僅從這一句話來進行判斷,相信不少人都很難分清,這句話究竟是不是在罵人?或許是在訴說一位女子悲涼的人生境遇?

或許在她的身上,還有很多不為人知的凄慘?普通人罵人,往往都是直來直去,心里不爽直說便是,可文人罵人卻不一樣,拐彎抹角地說出心中所想,還得讓人琢磨半天。

若是遇到一些難纏無賴的人,無論怎麼罵,都不予理會,那就沒了意思。

棋逢對手的前提,是對方得坐到棋盤對面,若是連桌子都掀了,誰都討不了好。好在古人對顏面更加看重,以文引之,以文擊之。

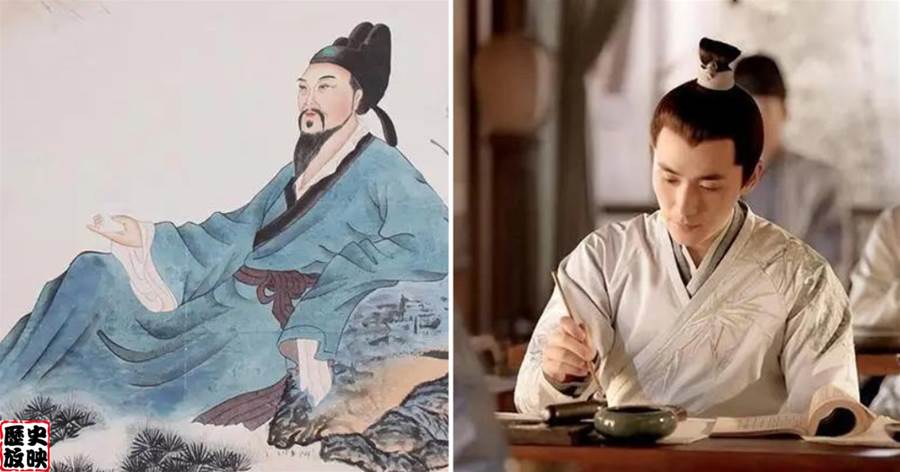

像唐朝大詩人李白,在被人嘲諷后,還曾專門寫了一首罵人詩,全文沒一個臟字,讓人搞不懂他到底有沒有在罵人。

魯叟談五經,白髮死章句。問以經濟策,茫如墜煙霧。足著遠游履,手戴方山巾。緩步從直道,未行先起塵。秦家丞相府,不重褒衣人。 君非叔孫通,與我本殊倫。時事且未達,歸耕汶水濱。

這首詩名為《嘲魯儒》,是李白在皇宮之中不被重用、云游東魯一帶被嘲諷之后,專門為嘲諷他的那些儒生們所作的一首詩。

當時李白被原宰相許圉師,推舉到唐玄宗身邊,卻并未得到重用,再加上高力士,將所有奏折全部攔下后,開始自暴自棄四處云游。

本就心情不好的他,又被儒生們嘲諷,只懂作詩,不懂治國良策,李白怎麼可能忍得了。

于是以詩歌回擊,嘲諷儒生們只會讀死書,死讀書,對政務一竅不通。

用現代話來說就是,你們這群人啥也不知道,非要指點兩句,顯擺自己的文化底蘊。可其中嘲諷之意,又是從何而來的呢?

主要可分三個層面來看。首先是前四句,意思也就是說儒生們讀了一輩子書,讀得白髮蒼蒼后,卻不懂如何治理國家、處理時務。

每當別人問起相關問題,就好像如墜云霧,這書讀得再多,又有什麼用呢?

其次,則是后面幾句,以秦始皇宰相李斯建議,沒收儒家之書為例,嘲諷他們別說讀不懂書,就連所讀的書籍都是錯的。

倘若儒家學說中的書籍,能夠治國興邦,李斯又為何將他們全部毀掉呢?甚至如果反抗的話,還會被拉去修長城。

讀這樣的書,如同奴役一般,那為什麼還要讀,甚至引以為傲。

最后,則是「時事且未達,歸耕汶水濱」這兩句。暗指儒生奉行儒學,想要效仿叔孫通,輔助劉邦建國。

可就連你們的先賢叔孫通,都認為儒生只會讀書,完全不可取,那麼你們還有什麼理由嘲諷我呢?

雖然沒被皇帝重用,但至少能夠寫出治國安邦的策略。可儒生呢?效仿古書,紙上談兵,豈不是滑天下之大稽。

通過這樣的方式,李白將一眾儒生嘲諷的顏面掃地。至于作詩還擊?別鬧了,在寫詩這一塊和

詩仙拼正面,與關公面前耍大刀又有什麼區別?還不如像李白所說,干脆回到老家汶水邊上種田。

除此以外,古人言語相譏,分明已經知曉對方言辭嘲諷的情況下,卻完全不清楚其中典籍出處,那就更加丟人。

事實上,想要更加深入了解李白作詩罵人這件事情,首先應該了解古人罵人的基本規則。直言其名諱,以其親戚為半徑,進行肆意辱罵,是行不通的。

除去嗓門大之外,面子里子全都丟光。要麼罵得有氣勢要麼罵得有文采,否則旁觀者就不會認可。像現如今沖上去亂說一通,純粹就是小兒吵架,毫無營養。

舉個簡單的例子,諸葛亮舌戰群儒、罵王朗的時候,言語中也從來不帶任何臟字。可群儒硬是被諸葛亮說得啞口無言,王朗也被活生生罵死,足可以看出他的功力。

不過相較于李白來說,其實諸葛亮更多的是取巧,前者是他沒選擇和群儒深入糾纏,后者則是王朗要面子,事情卻做得不咋地。

在這樣的情況下,諸葛亮取得最終的勝利,自然是情理之中的一件事情。

反觀李白《嘲魯儒》,明確告訴儒生自己的意圖后,還讓儒生們有充足的反應時間,去思考判斷,猜測有無遺漏,實在是殺人又誅心。

至于開篇第一段話,其實就是駱賓王幫徐敬業寫的檄文,一紙勝千軍萬馬、一言如諸神相助。語言的魅力,可見一斑。