世人皆知西漢開國皇帝劉邦,在秦朝滅亡后的亂世之中,建立起西漢,關于他的傳奇故事,至今都在廣為流傳。

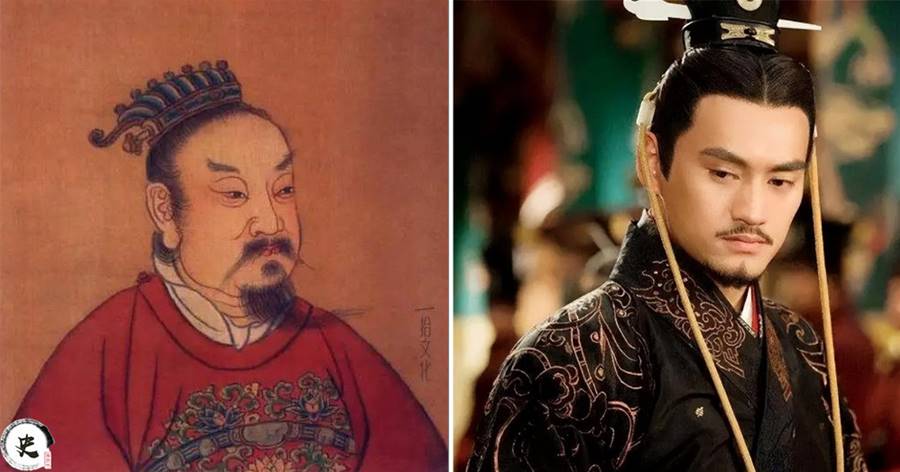

而同為開國皇帝的東漢皇帝劉秀,為何卻鮮少被人提起?難道是因為他的功績不值一提嗎?非也。

其實劉秀的人生經歷,甚為精彩,以至于史學家們都覺得他完美得不真實,而無從下筆。

劉秀乃漢朝王室的后代,按照族譜上的順序,他屬于漢高祖劉邦的第九世孫。本來劉秀可以憑借漢朝皇族血脈,能夠坐享榮華富貴,吃喝不愁。

但漢武帝劉徹,為了加強中央集權,實行「推恩令」后,諸侯國后代手上的權力,開始逐漸被收回。

到了劉秀父親劉欽這一代,他就只能在濟陽縣這樣的小地方,當個縣令小官過完一生。

但天不遂人愿,劉秀的父親,在他九歲時便猝然離世,只剩下他與其兄妹幾人孤苦伶仃。好在后來他們被叔父劉良所收養,劉良將其撫養長大,視如己出。

劉秀自幼吃苦耐勞,沉著穩重,常常卻因勤于農事,而被其兄長劉縯(yǎn)所恥笑。劉縯認為,他乃皇室血脈,怎能甘心就此種田勞作,普普通通的過此余生。

劉秀也知道兄長劉縯,廣交英雄豪杰,是為了有朝一日,能夠奪回本屬于他們的一切。

但劉秀更加明白,憑借他目前的實力,還遠遠達不到翻手為云,覆手為雨的地步,于是只好韜光養晦,任由劉縯嘲笑他。

西漢滅亡后,王莽建立了新朝。這時,劉秀決定來到長安,到最高學府「太學」里,進行學習。

在此期間,他結交了許多富有才能的摯友,這些朋友后來還為東漢的江山,做出了一定的貢獻。

由于王莽胡亂推行的改革,影響了人民的利益,再加上天災不斷,百姓生活得艱苦。于是廣大農民,開始發動起義,數十支軍隊紛爭不斷,一時間,國內亂成一團。

劉縯一直都在和他身邊的英雄豪杰,商議謀反叛亂之事,蓄意已久的他們,趁此紛亂趕緊起兵。

但劉秀卻是極為謹慎,并沒有隨波逐流,在沖動下揭竿而起。他是在經過反復琢磨與思考后,才決定起兵作戰。

因為劉秀知道,一旦起義失敗會給自己和家族帶來什麼樣的后果,所以此事需得從長計議。

在他看來,如今天下紛亂,注定了新朝勢必會覆滅。再加上他的親兄長劉縯,已陷入混局之中,于是他選擇與其并肩而戰。

農民軍中,屬綠林軍規模最大、力量最強,其他農民軍組織只能受限于它,唯命是從。

劉縯與劉秀,也只好聽從綠林軍的安排,擁立劉玄為皇帝,全力與新莽王朝斗爭。

新朝覆滅后,劉秀仍然在外征戰,但他的兄長劉縯,卻莫名被劉玄所殺,這讓劉秀甚為悲痛。

可劉秀也知道劉縯之所以被殺,就是因其對于權力的欲望太過張揚,因此遭到了劉玄的忌憚。

而如今的他更是戰功赫赫、功高震主,更容易受到劉玄的猜忌與懷疑。

于是劉秀決定繼續韜光養晦,急忙回到都城向劉玄謝罪,即使身負戰功也稱兄長有罪,自己應該將功贖罪。

劉玄本來因為劉縯的狂妄自大,想將這一族人全都除掉。但劉秀的謙卑與順從,讓劉玄改變了主意,不僅打消了猜忌,還屢次晉封劉秀為武信侯。

即使劉秀獲得了劉玄一時的信任,劉秀深知他仍然屬于劉玄的「眼中釘,肉中刺」,總有一天會受到制裁。

于是劉秀在河北開始廣納賢才,收買民心。隨著擁立劉秀為帝的聲勢逐漸浩大,龍椅之上的劉玄感受到前所未有的壓迫力,便想將劉秀兵權收回。

劉秀便趁此機會與其戰斗,經過數場戰役后,建立起東漢,史稱劉秀為漢世祖,定都于洛陽。

劉秀在稱帝后發起了統一戰爭,先是平定隴西,然后攻占益州。

劉秀在位期間,耗費了十余年的時間,將從前新莽時期四分五裂的疆域,又再一次歸為一體,也是這連綿不斷的戰爭,讓劉秀知道百姓安居樂業,才是國之根本。

劉秀在位期間,制定了許多有利于人民的制度,比如禁止殘害奴婢,輕徭薄稅等等,東漢也在他的治理下,出現了「光武中興」的盛世之景。

劉秀病逝前彌留之際,曾對身邊人說,在他逝后不需要大操大辦,可以借鑒漢文帝劉恒那樣,簡單舉辦就可,節儉節約,不要勞民傷財。

縱觀劉秀此生,能從農民之身一躍成為萬人之上的帝王,天時地利與人和,缺一不可。

之所以他鮮少被人提起,就是因為他從農民到皇帝只用了三年的時間,如此平坦順利的稱帝之路,讓人

無從下筆。

于是劉秀便成為了眾多皇帝中的一顆滄海明珠,但也正是他順利登基后,全力為國為民的治國之道,才讓老百姓們能夠盡快過上安居樂業的日子,也為東漢后世,打下了良好基礎。